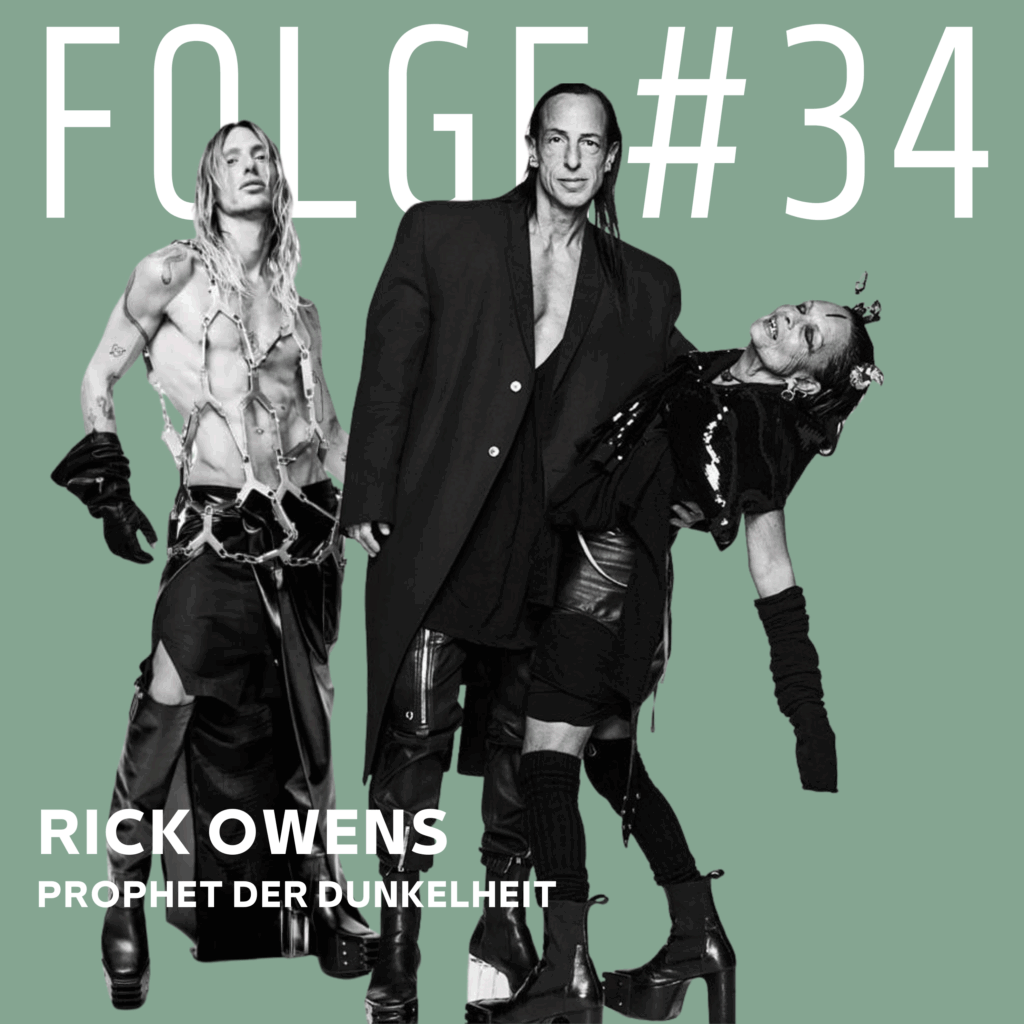

RICK OWENS - TEMPLE OF LOVE

Paris hat viele Versprechen — manche halten sie mit Glanz, andere mit leisen, unerschütterlichen Gesten.

Die Retrospektive „Rick Owens: Temple of Love“ im Palais Galliera gehört für uns klar zur zweiten Kategorie: ein Ereignis, das nicht nur Anschauung liefert, sondern Emotionen freilegt. Wir waren vor Ort, sahen die ausgestellten Kleider mit eigenen Augen, spürten die Art, wie jedes Objekt zur Geltung kommt, und haben anschließend eine Podcast-Episode aufgenommen, in der wir diese Erfahrung ausführlich besprechen.

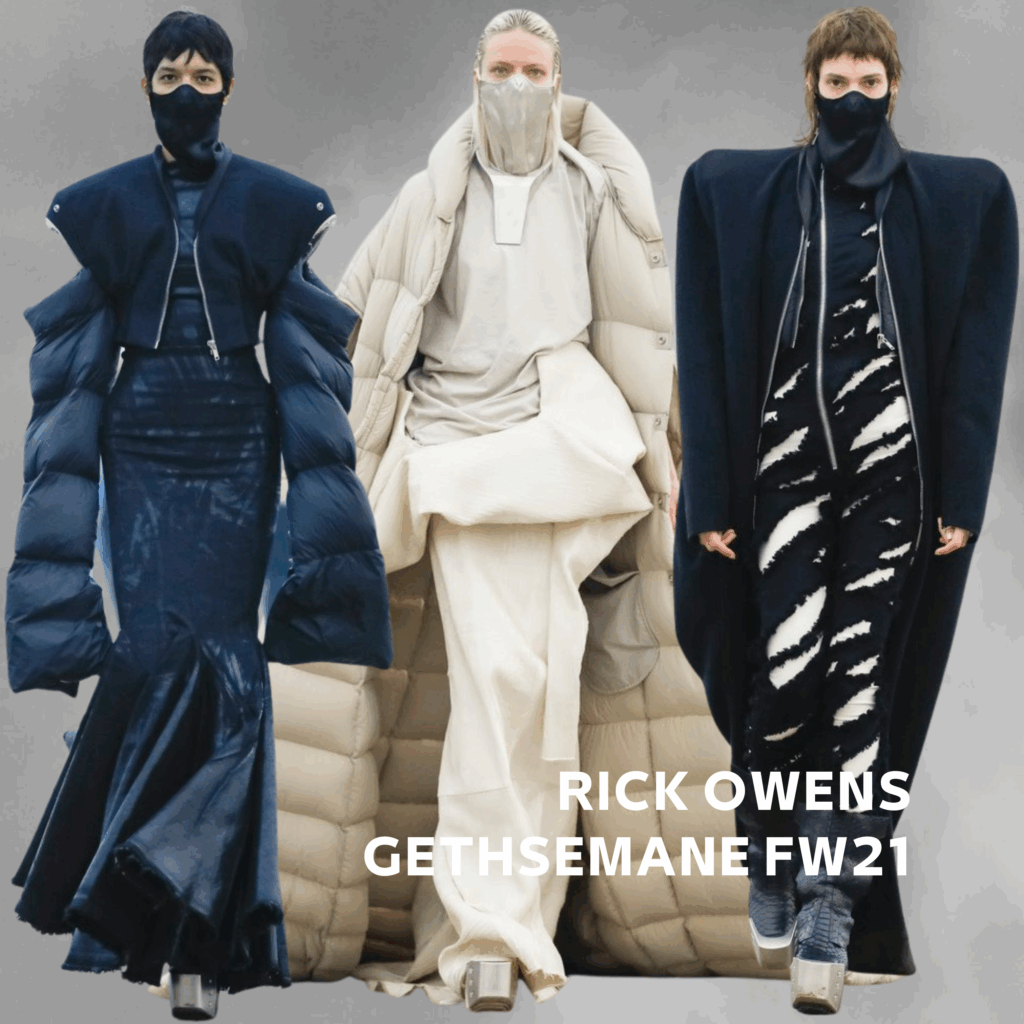

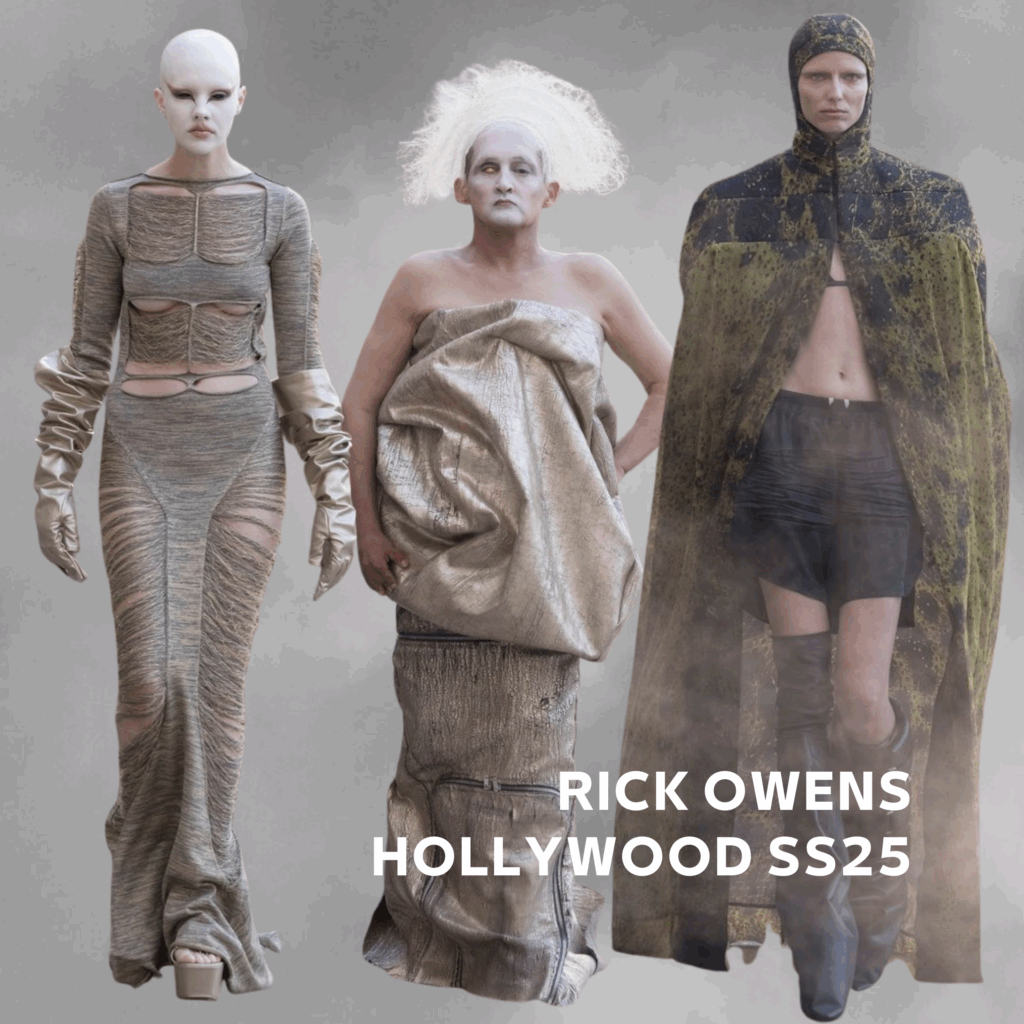

Die Schau, die von Ende Juni bis Anfang Januar im Palais Galliera läuft, ist die erste umfassende Präsentation in Paris, die Owens’ Werk in diesem Umfang versammelt. Sie zeigt seine Entwicklung von den frühen Jahren in Los Angeles bis zu den jüngsten Kollektionen und ordnet sein Schaffen in einen größeren künstlerischen Kontext ein. Was sofort auffällt: Die Ausstellung ist groß angelegt, aber nicht distanziert.

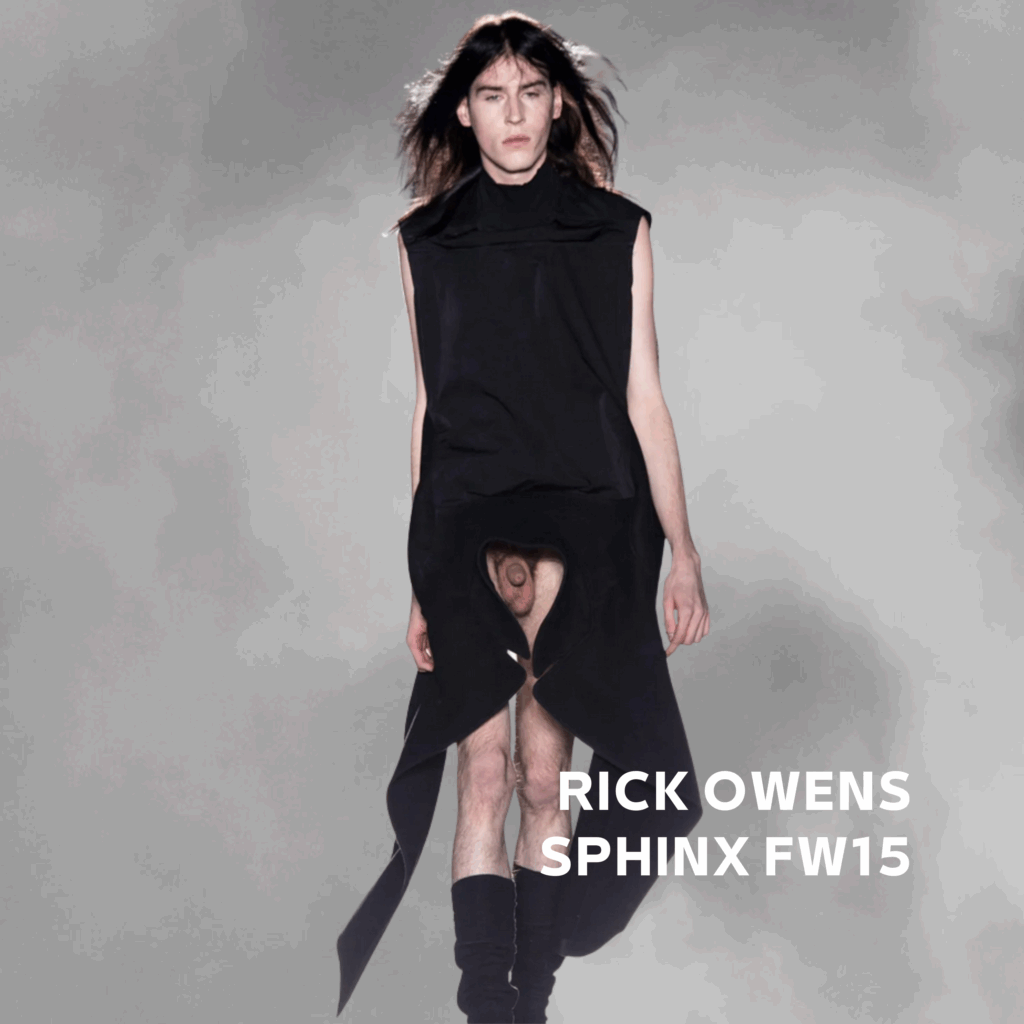

Über hundert Silhouetten sind Teil der Retrospektive; sie stehen nicht bloß als museale Objekte hinter Glas, sondern werden oft so positioniert, dass Schnitt, Fall und Textur unmittelbar erfahrbar werden. Diese Nähe macht den Besuch zu etwas anderem als einer reinen Mode-Historie — es ist eine Begegnung mit Materialität und Form. Die Inszenierung selbst trägt Owens’ Handschrift: monumentale Skulpturen im Garten, brutale Betonfiguren und skulpturale Möbelstücke, die zugleich Kulisse und Teil der Erzählung sind. Die Schau erstreckt sich über Fassade, Innenräume und Außenanlagen des Museums; so entsteht eine durchkomponierte Abfolge von Räumen, die zwischen Ritual, Theater und persönlicher Erinnerung changiert.

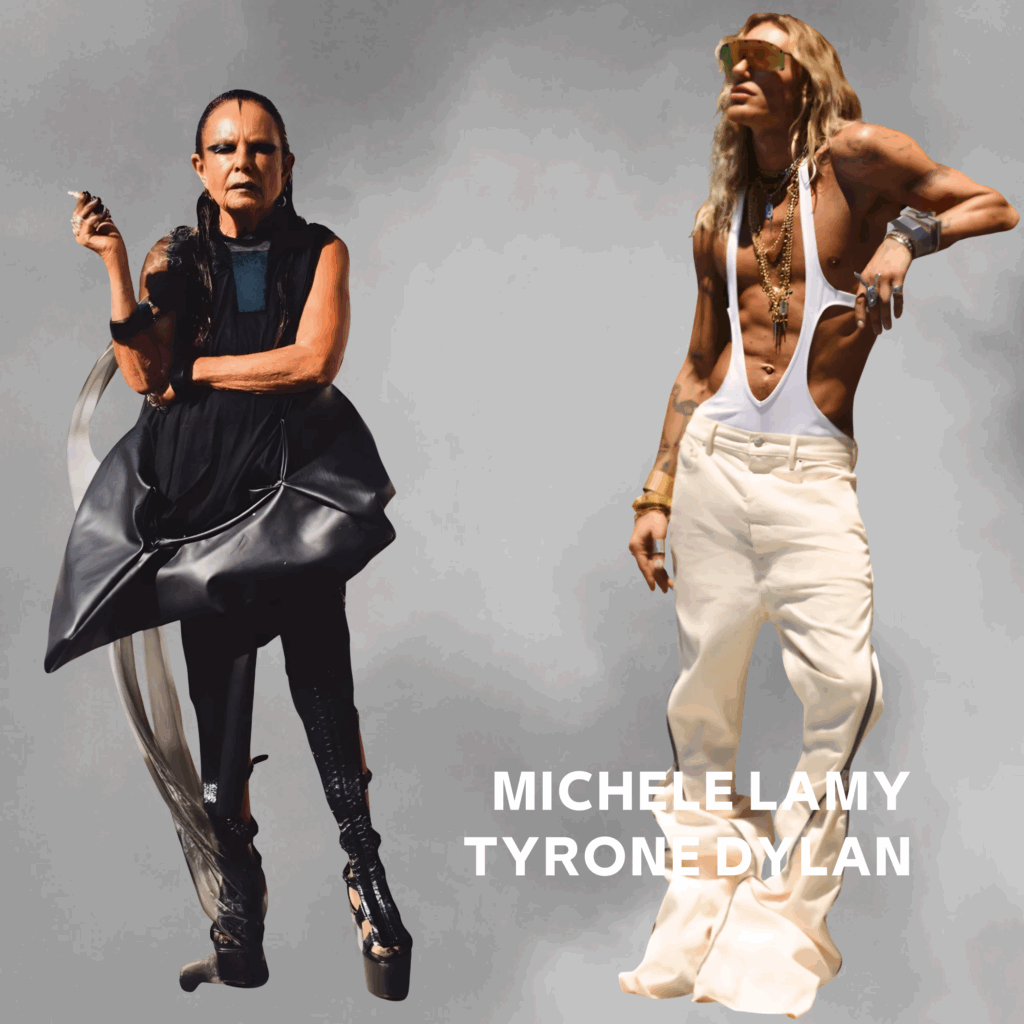

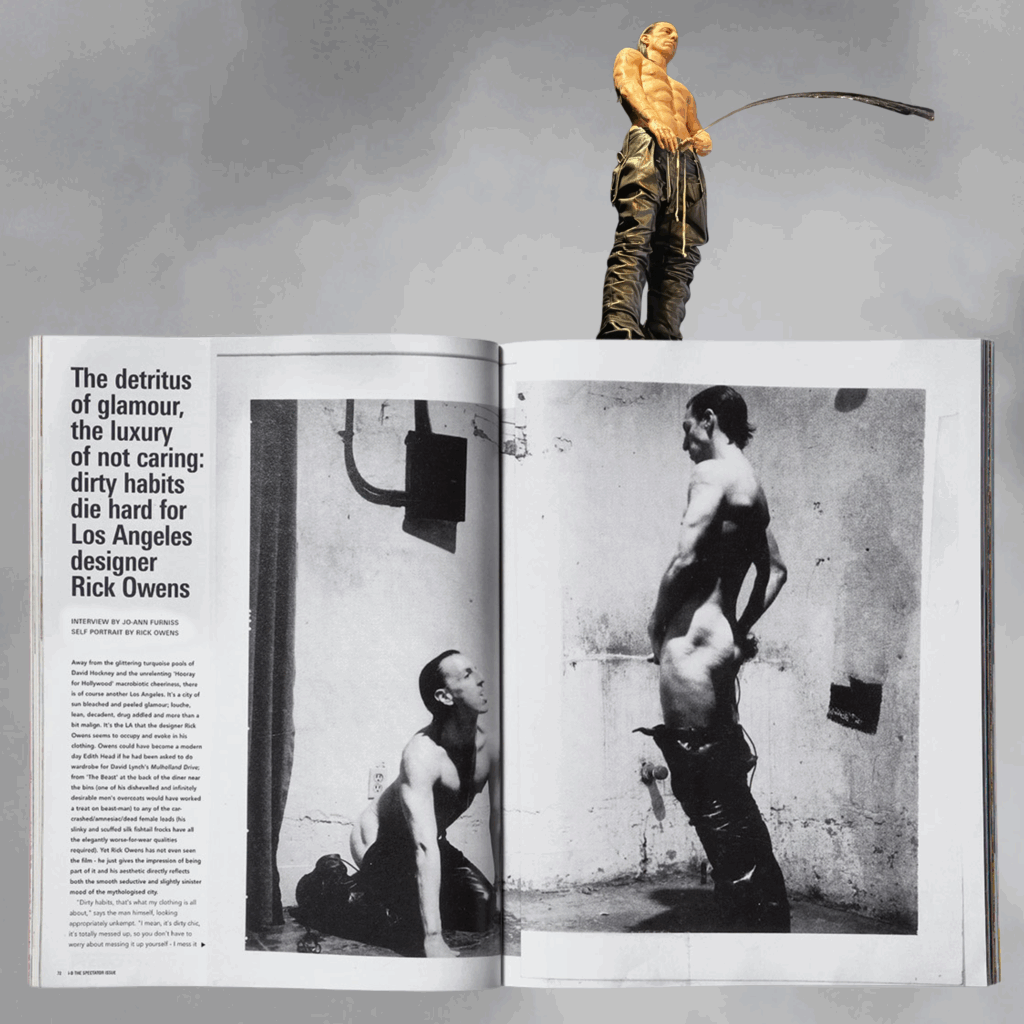

Für uns war besonders berührend, wie persönlich diese Retrospektive wirkt. Rick Owens fungiert als künstlerischer Leiter der Präsentation, die kuratorische Arbeit ergänzt diese Intention — Namen wie Alexandre Samson und Miren Arzalluz stehen hinter der inhaltlichen Struktur der Schau. Das Ergebnis ist kein trockener Katalog, sondern ein arrangiertes Umfeld, das Narrative webt: Herkunft, Musen, technische Virtuosität und eine beständige Suche nach anderen Schönen.

Auch die Rolle von Michèle Lamy und von Figuren wie Tyrone Dylan wird in der Ausstellung deutlich: Nicht nur als Accessoires einer Designerbiografie, sondern als aktive Elemente eines Geflechts, das Owens’ Praxis prägt. Lamy fungiert als Muse, Mitgestalterin und kulturelle Referenz — ihre Präsenz ist spürbar in Atmosphäre, Bildsprache und Inszenierung.

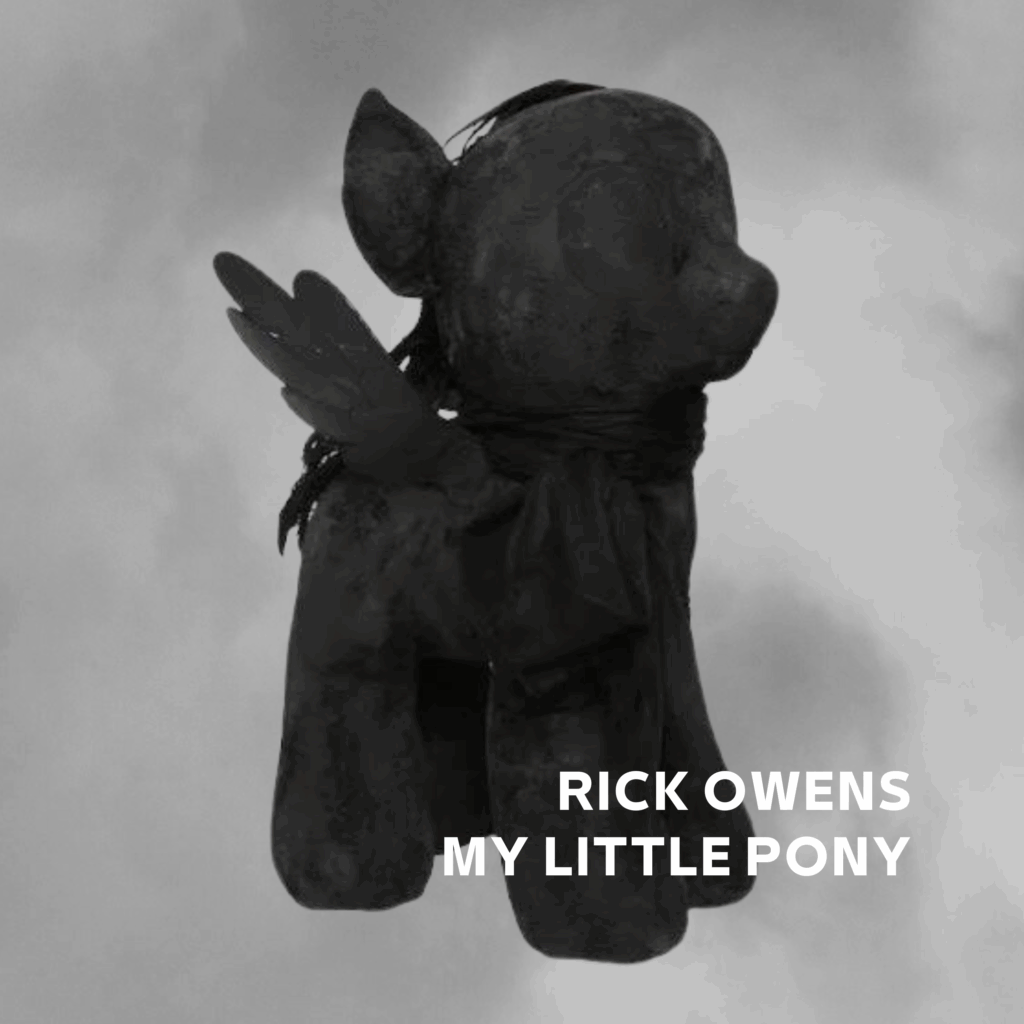

Für uns war der Besuch außerdem ein Reminder dafür, wie Mode als Sinnes- und Denkraum funktioniert. Owens’ Arbeiten verhandeln Grenzen — zwischen Begehren und Abstoßung, zwischen Brutalität und Zärtlichkeit. Manche Räume der Ausstellung sind ausdrücklich als provokativ gekennzeichnet; das macht die Erfahrung nicht leichter, wohl aber ehrlicher.

Direkt nach dem Rundgang setzten wir uns noch in unser Apartment in Paris und sprachen unsere Eindrücke in die Aufnahme: Warum wirkt Owens heute so relevant? Wie haben seine frühen Experimente mit Material und Schnitt zu einer kohärenten, wenn auch widerspenstigen Ästhetik geführt? Und welche Rolle spielen Ritual, Musik und Skulptur in seiner Arbeit?

Diese Episode ist deshalb nicht nur ein Besuchsbericht — sie ist eine Auseinandersetzung mit einer Haltung, die Mode als Kunstform und Haltung versteht. Wenn du die Ausstellung noch nicht gesehen hast, hoffen wir, dass unser Text dir eine Vorstellung davon vermittelt, wieso ein persönlicher Besuch so viel bewirken kann. Und wenn du schon dort warst: In der Podcast-Folge hörst du unsere unmittelbaren Reaktionen, konkrete Beobachtungen zu einzelnen Looks und eine Einordnung dessen, wie Owens’ Werk die aktuelle Mode-Debatte prägt.

Die Folge zu Rick Owens – Temple of Love gibt es jetzt im Podcast. Hör rein, wenn du wissen willst, wie Mode zu einer existenziellen Frage werden kann — im besten Sinne provokant, tief und ästhetisch anspruchsvoll.